Como muchos niños de mi generación, yo quise ser bombero, policía, astronauta y pirata. Apenas estábamos aprendiendo a nadar y ya queríamos surcar los siete mares a bordo de nuestro buque, partiendo en busca de tesoros, aventuras y gloria. No sabíamos que en realidad estábamos haciendo una especie de apología de una de las peores plagas que han azotado a la humanidad. Tampoco se trataba de que fuéramos crueles, borrachos y despilfarradores, pues dentro de la piratería había de todo: desde la peor escoria de la humanidad hasta auténticos caballeros del mar. Desde luego, la imagen del pirata cojo, con un parche en el ojo y un perico en el hombro, es más producto de la fantasía que de la realidad.

|

| En realidad, así no eran los piratas del Caribe |

La piratería, como cualquier historia de su tipo, está llena de mitos, mentiras y verdades a medias. Solemos asociarla a la época en que los europeos dominaban el continente americano, y lo primero que nos llega a la mente es la emblemática figura cinematográfica del capitán Jack Sparrow, pero la piratería es tan antigua como la navegación misma. Desde que el ser humano comenzó a aventurarse en el mar en busca de comida o de nuevas tierras, surgieron otros dispuestos a vivir de la rapiña. En épocas pasadas fueron famosos los piratas chinos, cilicios y griegos, y durante la Edad Media y buena parte del siglo XVI, los piratas de la Berbería asolaron el Mediterráneo, poniendo en jaque a imperios tan poderosos como el de Carlos V. Prácticamente todos los mares de Europa, Asia y África estaban plagados de ellos.

Por eso no es de extrañar que cuando los españoles conquistaron América y comenzaron los viajes de la llamada Flota del Tesoro, los piratas buscaran un nuevo hogar en el Caribe, en muchas ocasiones patrocinados por las monarquías europeas celosas del poder español. Así, desde el siglo XVI hasta el XVIII la piratería campeó a sus anchas por todo el Mar Caribe, especialmente desde que los ingleses conquistaran a los españoles las islas de San Cristóbal (a la que bautizaron como Saint Kitts), Jamaica y Tortuga, ésta última frente a las costas de lo que ahora es Haití, en el siglo XVII. Los piratas las utilizaron durante muchos años como base para atacar a las ciudades españolas de América y a los barcos mercantes de cualquier nacionalidad.

El caso de la isla Tortuga es muy curioso, pues en ella los piratas crearon la llamada “Cofradía de los Hermanos de la Costa”, una especie de asociación entre piratas de distintas nacionalidades destinada a evitar conflictos y proteger a las viudas y los heridos en combate. Esta Cofradía tenía sus propias leyes, recogidas en un Código de Honor que, entre otras cosas, establecía la igualdad entre todos los piratas asociados, la propiedad colectiva de la isla y prohibía la esclavitud. Las decisiones se tomaban de forma democrática por votación universal. Además, todos estaban obligados a establecer la forma en que se repartiría el botín antes de salir al mar.

|

| Hasta arriba se encuentra la Isla Tortuga, frente a las costas de Haití |

Actualmente utilizamos varias palabras para designar a los que se dedicaban a este oficio: piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros. Sin embargo, todas tienen un significado distinto. Los corsarios eran aquellos marinos que contaban con una Patente de Corso (un permiso especial) otorgada por un gobierno, para atacar sólo a los barcos enemigos en caso de guerra. Éstos proliferaron especialmente en el siglo XVI, aunque todavía hubo algunos hasta el XIX. Los bucaneros, por su parte, eran cazadores de origen francés que vivían en lo que ahora es Haití y que ahumaban la carne de los animales que capturaban (boucan, en francés) para venderla a los barcos que pasaban cerca de la costa. Cuando los españoles los expulsaron, a finales del siglo XVII, se refugiaron en la isla Tortuga y ahí se dedicaron al contrabando y la trata de esclavos, atacando de vez en cuando algunos barcos pequeños. Los filibusteros, por su parte, eran piratas de origen holandés. A fin de cuentas, todos eran lo mismo, pero con diferentes nombres.

Contrario a lo que se piensa, los piratas no solían atacar a las flotas que llevaban el oro americano a España, pues éstas iban muy protegidas. Sólo se animaban si, después de una tormenta, algunos barcos quedaban rezagados. Preferían atacar a los barcos mercantes que provenían de Europa cargados de mercancías y que normalmente navegaban solos, o a las desprotegidas ciudades costeras de la América Española, como Panamá, Campeche, Cartagena o Maracaibo. Pero además, evitaban siempre que era posible el combate directo, prefiriendo amedrentar a su presa para que ésta se rindiera sin combatir, lo que sucedía la mayoría de las veces.

|

| Muralla de Campeche |

Uno de los más crueles piratas fue sin duda El Olonés, un francés que se convirtió en un auténtico psicópata. Asesinaba por placer, violaba y descuartizaba a sus víctimas, e incluso se dice que llegó a sacarle el corazón a un hombre para comérselo en frente de toda su tripulación (de seguro se trata de un mito). Después de varios años en la piratería, terminó su vida de una forma muy acorde con su existencia. Su barco encalló en la costa del Darién (Panamá), y cuando se internó en la selva junto con sus hombres, fueron atacados por los indígenas Kuna. Una vez capturados, los mataron, destazaron y cocinaron, pues los Kuna eran caníbales. Sólo uno de sus hombres consiguió escapar y contar lo sucedido.

|

| El Olonés |

Por el contrario, Bartholomew Roberts, mejor conocido como Black Bart, fue un pirata caballeroso, sumamente exitoso en sus correrías y, caso raro en la época, totalmente abstemio. En tan sólo dos años llegó a capturar más de 200 barcos, incluidos varios buques de guerra. Solía tratar muy bien a los vencidos, a menos que fueran franceses, pues siempre tuvo un odio irracional contra ellos, llegando incluso a ahorcar en su propio barco al gobernador francés de la isla Martinica. Cuando su barco finalmente fue capturado por los ingleses, éstos encontraron más de trescientas toneladas de polvo de oro en sus bodegas.

|

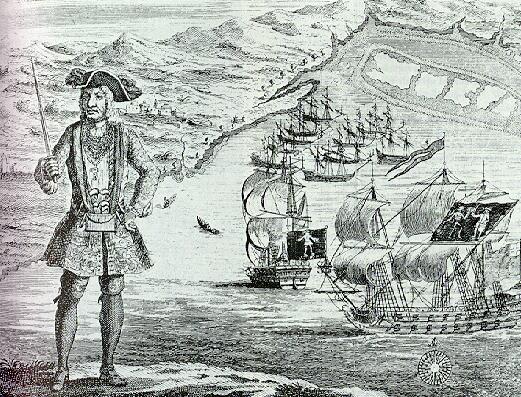

| Black Bart |

El caso de Jack Rackham, mejor conocido como Calico Jack, también es digno de mención. El apodo lo obtuvo por vestir siempre de calicó, una tela de algodón estampada por una de sus caras que era considerada como una prenda muy elegante. Este pirata contó entre su tripulación a las dos únicas mujeres de las que se tiene noticia en esa profesión: Anne Bonny y Marie Read. Bonny era la pareja sentimental de Calico y juntos recorrieron el Caribe sembrando el miedo y forjando su propia leyenda. Anne y Marie eran tan valientes como cualquiera de sus compañeros, si no es que más. Al final su barco cayó en manos de los ingleses en 1720 (quienes por cierto encontraron a la tripulación completamente borracha). Condenadas a muerte, se les permutó ese castigo por el de cárcel debido a que ambas estaban embarazadas. Marie murió en la cárcel y Anne, después de ser liberada, contrajo matrimonio y murió en Virginia, EEUU, rodeada de sus hijos y sus nietos. La clásica bandera pirata, una calavera blanca con dos huesos cruzados debajo sobre fondo negro, también fue invención de Calico Jack. Esa era su insignia personal, pues cada pirata tenía una. Con el paso del tiempo, la imaginación popular la asoció con todos los demás.

|

| Anne Boney, Calico Jack y Marie Read |

Otros piratas famosos fueron Henry Morgan (quien llegó a ser gobernador de Jamaica), el capitán Kidd, Barbanegra (quien gustaba de aparecer en combate en medio de una nube de pólvora que salía de su sombrero para darle mayor dramatismo), Sir Francis Drake y Sir Walter Raleigh.

Los barcos piratas también son objeto de controversia. Las películas suelen mostrarnos barcos grandes, bien armados y poderosos, pero en realidad no eran así. Los barcos normalmente eran pequeños y veloces, pues esto permitía a los piratas alcanzar a los pesados barcos mercantes que solían ser sus presas favoritas, así como escapar de los buques de guerra que los perseguían. Por este motivo, las tripulaciones no eran muy numerosas, aunque sí suficientes para amedrentar a los marineros mercantes. Cuando un barco caía en sus manos, la mayoría de los capitanes piratas ofrecía a los marineros unirse a su tripulación. En caso de negativa, podían ser asesinados o abandonados en alguna playa remota. Muchos piratas iniciaron así su carrera, como marineros de un barco mercante capturado.

La piratería en el Caribe comenzó a declinar a finales del siglo XVIII, cuando el centro del comercio mundial se desplazó del Caribe a la India, y los gobiernos europeos pusieron mayor empeño en su erradicación. Fue entonces cuando surgió la leyenda.