En días pasados el Congreso de la Unión aprobó la llamada Reforma Política del Distrito Federal, mediante la cual éste perderá su nombre y se llamará simplemente Ciudad de México, tendrá su propia Constitución y las Delegaciones pasarán a ser "demarcaciones territoriales" una especia de municipios.

Esto me trajo a la memoria una historia poco conocida. ¿Sabías que desde 1524 hasta 1928 la Ciudad de México tuvo un gobierno municipal? Pues así fue. Déjame te platico como estuvo.

En el año de 1524, se estableció en la recién fundada Ciudad de México el sistema de gobierno municipal. A partir de ese momento, esta institución jurídico-administrativa de gobierno se vería afectada por una serie de circunstancias que poco a poco minarían su existencia, a pesar de lo cual éste logró mantenerse por 404 años.

|

| Edificio donde funcionó el ayuntamiento de la Ciudad de México |

Muchos fueron los factores que impidieron el desarrollo del ayuntamiento capitalino, pero sin duda el más importante es el hecho de la presencia de otras autoridades más elevadas en esta misma ciudad. Así, durante la época virreinal el municipio se vio enfrentado al virrey y a la Audiencia mientras que en la época independiente, sus peores enemigos fueron el Presidente de la República y el Gobernador del Distrito Federal, con sus correspondientes homólogos centralistas o monarquistas.

En varias ocasiones, ya durante nuestra vida independiente, el municipio estuvo en trance de desaparecer, pues se le veía como un resabio de la época virreinal. Así, observamos que Benito Juárez y en mayor medida Porfirio Díaz con la ley de 1903, prácticamente lo convierten en un simple órgano consultivo, quitándole todas sus facultades administrativas.

Sin embargo, el municipio consiguió sobrevivir al porfiriato y, a pesar de que uno de los postulados revolucionarios era el municipio libre y fortalecido, tal parece que ese no era el destino del ayuntamiento capitalino, pues en contra de lo establecido por la Constitución de 1917, sus facultades se vieron mermadas de forma paulatina hasta que, en el año de 1928, el presidente Plutarco Elías Calles decidió terminar con una larga lucha entre el ayuntamiento y los poderes federales, suprimiéndolo de forma definitiva.

La posible desaparición del municipio en el Distrito Federal se comenzó a vislumbrar de forma más clara a raíz de que el presidente Porfirio Díaz planteara en 1900 ante el Congreso, a través de su secretario de Gobernación, Manuel González Cosío, la necesidad de una reforma absoluta en la organización política y municipal del Distrito Federal.

En el dictamen presentado a este respecto por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, podemos leer lo siguiente:

“...el fin de las instituciones ha terminado; desempeñaron completa y satisfactoriamente su misión y desapareció la causa determinante, la razón de ser de su existencia. Ya no hay nobles ni plebeyos, ya no hay señores ni vasallos; todos los hombres son iguales ante la ley, todos los derechos están reconocidos y consagrados, todas las libertades garantizadas, y por eso las personas morales que se ocuparon en su defensa y protección, o se han extinguido por completo como los gremios, o revestido de forma moderna, prestan sus servicios en regiones ajenas a la política, como las universidades y la beneficencia privada. Sólo queda por un milagro de equilibrio social mal sostenido y apuntalado por las tradiciones y por las fuerzas vivas de la inercia, un edificio vetusto y ruinoso; pero sujeto fatalmente a las leyes de la evolución, tendrá que derrumbarse si no se adapta a las condiciones de la actualidad; y ese edificio es el que conserva todavía la arcaica denominación de ayuntamiento.”

De esta forma, el Congreso autorizó al presidente, por decreto de 14 de diciembre de 1900, a reformar la administración política y municipal en el Distrito Federal, teniendo como base, entre otros puntos, el de la reducción de los municipios a simples órganos consultivos sin ninguna atribución administrativa.

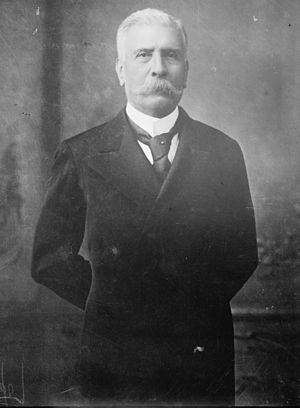

|

| Porfirio Díaz |

Con base a esto, el Ejecutivo promulgó el 26 de marzo de 1903 una nueva “Ley de organización política y municipal del Distrito Federal”, que en su artículo 19 decía lo siguiente:

Art. 19. El gobierno político y la administración municipal del Distrito, estarán a cargo del Ejecutivo de la Unión, por medio de tres funcionarios, que dependerán de la Secretaría del Estado y del Despacho de Gobernación, y que serán: el Gobernador del Distrito, el Presidente del Consejo Superior de Salubridad y un funcionario que se denominará Director General de Obras Públicas.

Los Ayuntamientos conservarán sus funciones políticas y tendrán, en lo concerniente a la administración municipal, voz consultiva y derecho de vigilancia, de iniciativa y de veto, en los términos que dispone esta ley.

Así, los ayuntamientos perdían de forma total las atribuciones que por muchos años les habían permitido resistir el creciente centralismo de la república federal mexicana.

Con el triunfo de la Revolución, pocas cosas cambiaron para el municipio capitalino. El gobierno de Madero nombró en 1912 una comisión encargada de preparar un proyecto de ley para devolver a los ayuntamientos su autonomía política y económica. Entre los trabajos de esta comisión se encontró el de enviar un cuestionario a los presidentes municipales del Distrito Federal, con el fin de conocer su opinión sobre las posibles reformas. Curiosamente, aunque casi todos estaban de acuerdo en que se les devolviera su libertad política y administrativa (sólo se oponían San Ángel y Coyoacán), la mayoría no estuvo de acuerdo en lo que se refería al ramo de la economía y exigían que el gobierno federal continuara encargándose de la recaudación de sus contribuciones y que siguiera absorbiendo los gastos de instrucción, justicia, policía, registro civil, salubridad y obras públicas, y sólo pedían que los municipios tuvieran derecho de iniciativa, vigilancia y veto en estos servicios.

Pero este proyecto de ley nunca llegó a concretarse, pues el asesinato de Madero en febrero de 1913 puso fin a los trabajos de la comisión. Al triunfar el movimiento de Carranza sobre el usurpador Victoriano Huerta, todo parecía indicar que el municipio recobraría sus libertades perdidas, ya que Carranza publicó en 1916 una serie de decretos tendientes a afianzar la libertad municipal en la República. Sin embargo, el 5 de agosto de ese año publicó un nuevo decreto por el que se postergaban las elecciones municipales en el Distrito Federal y a la ciudad de México se le excluía de tener un ayuntamiento, cuyo lugar ocuparía un Consejo de Administración Pública designado por el mismo presidente Carranza.

Carranza mostraba en ello un gran temor a la figura municipal capitalina, debido sobre todo a la energía que ésta había mostrado durante los años de 1915 y 1916, cuando la capital fue ocupada en múltiples ocasiones tanto por convencionistas como por constitucionalistas. En estas ocasiones, el ayuntamiento mostró poseer una gran fuerza institucional, llegando incluso a oponerse a algunas órdenes dictadas por la comandancia militar de la plaza cuando ésta se encontraba en manos de los zapatistas.

Posteriormente, el 4 de septiembre de 1916 un nuevo decreto formalizó la entrega a los ayuntamientos del Distrito Federal de los ramos, caudales y bienes municipales que el gobierno federal tenía en su poder desde 1903. La única excepción fue el ayuntamiento de la ciudad de México.

Al año siguiente, Carranza presentó su proyecto de reformas a la Constitución. En el artículo 73, fracción VI, párrafo segundo, se leía lo siguiente: “Cada municipalidad estará a cargo de un ayuntamiento de elección popular directa, hecha excepción de la municipalidad de México, la que estará a cargo del número de comisionados que determine la ley”. Sin embargo, los opositores a Carranza, encabezados por Heriberto Jara, Luis Espinosa y Martínez de Escobar entre otros, consiguieron que en dicho artículo se estableciera que el Distrito Federal se dividiría en municipalidades sin excepción alguna. Esto obligó a Carranza a expedir la Ley Orgánica del Distrito Federal de 13 de abril de 1917 y a restituir al ayuntamiento de la ciudad de México la propiedad de sus ramos, caudales y bienes, mediante decreto de 22 de mayo de 1917.

Durante los últimos años del gobierno de Carranza y en el gobierno de Obregón, el ayuntamiento de la ciudad de México se había convertido en un fuerte dolor de cabeza para los poderes federales. La deficiencia de los servicios que prestaba dio de que hablar a la opinión pública y a los simpatizantes de Carranza. A pesar de ello, los munícipes continuaron defendiendo sus atribuciones y exigieron más de una vez al gobierno que les garantizara su independencia económica, aunque reconocían que debían marchar en su administración en estrecha relación con el gobierno federal.

|

| Venustiano Carranza |

Por otro lado, los problemas políticos eran constantes, pues el municipio capitalino era fuente de discordia entre los diferentes partidos políticos: Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Partido Liberal Nacionalista (PLN) y Partido Nacional Cooperatista (PNC). En diciembre de 1917 las elecciones dieron como resultado la constitución de un ayuntamiento mixto, con miembros de los tres partidos, aunque la presidencia correspondió a un pelecista, Carlos B. Zetina. Pero las pugnas internas y las diferencias con el gobernador del Distrito provocaron la renuncia de Zetina y su sustitución por José María de la Garza, también pelecista. Todos estos problemas fueron utilizados por Carranza para proponer una vez más la desaparición del municipio capitalino el 2 de octubre de 1918. Entre otras cosas, Carranza decía que:

[…] todos los servicios podrán ser atendidos con la amplitud y eficacia que merece disfrutar la culta Capital de la República. Subsanando el escollo legal y organizada la institución en forma adecuada, las mejoras materiales, la oportuna reparación de las calles, el alineamiento y pavimentación de las mismas, las urgentes medidas de salubridad, el pago puntual del propio profesorado y los demás gastos de la institución, el cuidado de la Beneficencia, la seguridad social y en suma, todas las exigencias de elevada categoría de la ciudad de México, por costosas que resulten, serán satisfechas. De lo contrario, se viviría una vida municipal indigna de la Metrópoli del país, no bastando las contribuciones municipales, a menos de ser excesivas, a la satisfacción de los egresos del ayuntamiento, según la mente de la Constitución.

El Congreso, sin embargo, decidió que todo se solucionaría con reformar el sistema de contribuciones municipales, para asignarles a los Ayuntamientos las cantidades necesarias para que pudieran cumplir con su cometido, pues en ese momento, todos los del Distrito Federal se encontraban en bancarrota. Se formó entonces un Comité Pro-Municipio Libre que, en julio de 1919 envió a todos los municipios del Distrito un cuestionario para recabar su opinión sobre la iniciativa de Carranza de desaparecer en la ciudad de México la institución municipal. Los municipios contestaron que de aprobarse su supresión, la existencia de la autonomía municipal en toda la República se volvería muy precaria y daría lugar a la resurrección de la odiada jefatura política porfirista. Entonces, el 7 de agosto de 1919 el Congreso rechazó el proyecto de Carranza por 135 votos contra 20.

En diciembre de 1918, al celebrarse las elecciones municipales para 1919, el escándalo que se dio por supuestos fraudes fue quizá el más importante en la época de Carranza. En efecto, el gobierno declaró triunfadores a sus candidatos, todos ellos miembros del PLN. Pero los opositores, miembros del PNC, declararon ilegal este triunfo, alegando un sinnúmero de irregularidades cometidas por el ayuntamiento en funciones y proclamaron por lo mismo su triunfo en las elecciones. El escándalo fue tal, que el gobierno se vio obligado a ceder y el 1 de enero de 1919 los regidores cooperatistas encabezados por Rafael Cepeda de la Fuente tomaron posesión de sus cargos.

Pero en diciembre de ese año, los cooperatistas fueron entonces los que cometieron fraude en las elecciones para mantenerse en el ayuntamiento, logrando imponer a su candidato, Luis Coyula. De esta forma, se cumplían los temores de Carranza de ver alojados en los municipios del Distrito a sus enemigos políticos, principal razón por la que había desde 1916 intentado suprimirlos.

Al caer Carranza, los obregonistas decidieron desconocer los gobiernos municipales, a pesar de la resistencia que éstos habían opuesto a don Venustiano. En la ciudad de México se impuso entonces al pelecista Rafael Zurbarán Capmany.

Aunque en los primeros años del gobierno de Obregón los pelecistas dominaron el ayuntamiento capitalino con el apoyo del gobierno, para 1922 ya se habían tensado las relaciones entre ambos. Entonces los otros partidos políticos (Cooperatista, Laborista, Agrarista y Socialista) decidieron unirse para derrotar al PLC. Así, en enero de 1923 tomó protesta un nuevo ayuntamiento presidido por el cooperatista Jorge Prieto Laurens.

Ya para esta época el desprestigio de los municipios del Distrito era tal, que incluso un crítico de la época escribía lo siguiente:

[…] son mediocres culturalmente, las escuelas son deficientes, el periodismo se encuentra en embrión, son muy pocos los movimientos progresistas y las autoridades municipales son abusivas y represivas […] su situación es la de una vida enferma, próxima a la tisis, que respira miseria y dolor en todos sus lugares. La vida de la capital de la República engaña a los hombres que creen que la vida de México se halla aquí cuando se encuentra muy lejos, en otra parte.

Pero los problemas continuaron. En 1923 Obregón rompió con los cooperatistas y así, para 1924 los laboristas obtuvieron el triunfo, encabezados por Marcos Raya. Esto permitió que desaparecieran los conflictos laborales auspiciados por los mismos laboristas, apoyados por la CROM (Confederación Regional Obrera Mexicana) y su poderoso líder Luis N. Morones en años anteriores, lo que supuso un periodo de tranquilidad que permitió la mejora de las administraciones municipales.

|

| Álvaro Obregón |

Pero los partidarios de Obregón, enemigos de Morones (quien era apoyado por Calles) provocaron conflictos en las elecciones municipales de 1926 y 1927 con la intención de desalojar del ayuntamiento a los laboristas. A pesar de ello, éstos consiguieron mantenerse en el poder hasta la desaparición del municipio en 1928.

Todos estos problemas motivaron a Obregón, que ya en 1926 pensaba seriamente en su reelección para la presidencia del país, a buscar la desaparición del municipio en la ciudad de México, pues se daba cuenta que de conseguir de nuevo la presidencia, el ayuntamiento capitalino significaría un constante dolor de cabeza si era dominado por sus rivales los laboristas, encabezados por Morones.

Por ello, en octubre de 1926 un grupo de 21 senadores obregonistas revivieron el viejo proyecto de Carranza para desaparecer el municipio en la capital de la República. Aunque en ese momento el proyecto no fructificó, el 14 de mayo de 1928, los partidarios del Manco de Celaya presentaron ante la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para suprimir por completo del Distrito Federal el municipio libre y encargar su gobierno al Ejecutivo Federal.

El proyecto de Obregón, a diferencia del de Carranza, obtuvo el apoyo del Congreso, dominado por sus partidarios, y su iniciativa se aprobé por 170 votos contra 22, después del asesinato del general Obregón. La defensa del municipio que intentaron hacer los laboristas encabezados por Vicente Lombardo Toledano en la Cámara fue tímida y sus argumentos sumamente débiles. Se limitaron a proponer la creación de un organismo técnico integrado por representaciones gremiales, que coordinara y desarrollara soluciones integrales a los problemas de las poblaciones del Distrito Federal sin atentar contra el sagrado principio democrático de la elección libre y directa de las autoridades locales.

Los obregonistas alegaron, en contra, que la decadencia del municipio se debía a la intrusión de la política en un cuerpo que debía ser meramente administrativo. Al final, como era de esperarse, fue el elemento político el que más pesó. No cabe duda que la iniciativa de Obregón para centralizar el gobierno del Distrito Federal eliminando el régimen municipal fue un importante elemento retardatario en el camino a la institucionalización del poder, así como un afianzador del caudillismo.

Pero volviendo al tema, al ser asesinado el general Obregón el 17 de julio de 1928, sus partidarios sospecharon casi de inmediato de los laboristas encabezados por Morones, quien tenía serias diferencias con el caudillo sonorense. Por ello decidieron, entre otras cosas, terminar de una buena vez con el régimen municipal dominado por éstos, y así cumplir con uno de los deseos de Obregón. Para ello, los diez obregonistas que formaban parte del último ayuntamiento de la ciudad de México, decidieron renunciar en bloque el 14 de agosto de 1928. En su renuncia, enviada al presidente de la República Plutarco Elías Calles, decían lo siguiente:

[…] Desde la fecha en que fue villanamente asesinado el líder máximo de la Revolución Mexicana, C. General de División Álvaro Obregón, ni el Presidente Municipal (José López Cortés) de la ciudad de México ni los regidores de filiación laborista que forman parte del mismo ayuntamiento, se han presentado en las oficinas municipales a desempeñar las funciones que les están encomendadas, por lo cual, desde la misma fecha está prácticamente acéfala la administración municipal con grave perjuicio de los servicios públicos y por consiguiente de los habitantes de la ciudad de México.

Juzgando que tal actitud del Presidente Municipal y regidores mencionados, se prolongaría indefinidamente, si nosotros por nuestra parte no asumiéramos la actitud necesaria para dejar que el Ejecutivo Federal a cargo de usted resolviera el problema político creado con relación al Ayuntamiento de México por la muerte del General Obregón venimos por medio de ésta a presentar a usted –ya que no estaríamos en aptitud de hacerlo ante el Cabildo por estar éste prácticamente desintegrado- las formales e irrevocables renuncias del cargo de regidores del Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de México que hemos venido desempeñando durante el presente año, a efecto de dejar a usted en la más completa libertad para que, dentro de las facultades que al Presidente de la República concede la Ley de Organización del Distrito y Territorios Federales provea a la designación del Consejo Municipal de la ciudad de México que habrá de tener a su cargo los intereses municipales de la capital de la República durante el resto del mismo año.

Protestamos a usted nuestra respetuosa consideración. México, Distrito Federal, agosto 14 de 1928. Conrado C. Rochín, Gustavo Padrés, Alberto Ladrón de Guevara, José Germán, Ramón Salido, Rodolfo Torreblanca, Francisco Calles, Isaac Pérez, A. Espinoza Rodríguez, Ramón E. Martínez.

Aunque el Gobierno de Calles, a través de la Secretaría de Gobernación a cargo de Adalberto Tejeda (quien curiosamente sería sustituido el 18 de agosto por Emilio Portes Gil, un hombre mucho más conciliador que Tejeda) argumentó en un principio que el gobierno no podía aceptar esas renuncias porque eso era competencia solamente del Ayuntamiento, tuvo que ceder a las presiones y comunicar que lo hacía porque comprendía que el Cabildo estaba prácticamente desintegrado.

De nada sirvió que los regidores laboristas argumentaran que esa desintegración era falsa y que se estaba trabajando de forma normal. El Ejecutivo decretó que a partir del 18 de agosto de 1928, el ayuntamiento de la ciudad de México dejaría de funcionar y su lugar sería ocupado por un Consejo Municipal presidido por Carlos M. Ezquerro hasta el 31 de diciembre, pues se esperaba que ya a partir del 1 de enero de 1929 entraría en vigor el nuevo gobierno del Distrito Federal, cuya ley se estaba discutiendo en el Congreso.

Curiosamente, los habitantes de la ciudad no mostraron ningún interés en estos cambios, e inclusive se notó una total ignorancia de lo que sucedía. Los periódicos capitalinos tampoco dieron mucha importancia a este suceso. El Excélsior, por ejemplo, publicó la siguiente noticia, de la que sólo extraigo un pedazo:

DESDE AYER DESAPARECIÓ EL AYUNTAMIENTO QUE ESTABA FUNCIONANDO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

[…] La llegada de los miembros del Consejo fue del todo inesperada. Nadie sabía en las oficinas del Ayuntamiento lo que ocurría y bien pronto se formaron compactos grupos en los corredores. Los empleados se preguntaban unos a otros lo que pasaba, pero por el momento nadie acertaba a imaginarse el cambio tan radical que se estaba operando.

Cuando la noticia se supo a ciencia cierta todo el mundo volvió a sus labores para comentar el inesperado acontecimiento.

¡Ni siquiera los empleados del Ayuntamiento sabían lo que ocurría! Según este periódico, se enteraron hasta que los miembros del Consejo Municipal se presentaron a trabajar. ¡Y además, no hicieron nada, no reaccionaron de ninguna forma! Esta noticia es muy reveladora, pues muestra la total indiferencia que la suerte del municipio merecía a la población capitalina, incluyendo a sus propios empleados.

La nueva Ley Orgánica del Distrito y de los Territorios Federales se publicó el 31 de diciembre de 1928. Entre otras cosas, en ella se establecía que:

Artículo 2º. El territorio del Distrito Federal se divide en un Departamento Central y 13 delegaciones.

Artículo 3º. El Departamento Central estará formado por las que fueron Municipalidades de México, Tacuba, Tacubaya y Mixcoac.

Artículo 4º. Las trece Delegaciones serán: Guadalupe Hidalgo (hoy Gustavo A. Madero), Azcapotzalco, Itxtacalco, General Anaya, Coyoacán, San Ángel, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Ixtapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.

Artículo 21. El Gobierno del Distrito Federal estará a cargo del Presidente de la República, quien lo ejercerá por medio del Departamento del Distrito Federal.

El acta de la última sesión de Cabildo de este Consejo Municipal y, por lo mismo, de la última sesión del órgano municipal de la ciudad de México, dice escuetamente lo siguiente:

En la ciudad de México, a los treinta y un días del mes de diciembre de mil novecientos veintiocho, siendo las diez y nueve horas, y presentes en el salón de la Presidencia del Consejo Municipal los ciudadanos Lic. Primo Villa Michel, Presidente del mismo, y los concejales Lic. Enrique Moreno, Lamberto Hernández, Antonio R. Ortíz y Antonio Galván Duque, se abrió la sesión. Después de leída y aprobada el acta de la junta anterior, la Secretaría informa que no tiene asuntos en cartera que presentar a la consideración del H. Consejo. En seguida, el C. Presidente del Consejo interroga a los ciudadanos miembros del mismo si tienen algún asunto que exponer y habiendo contestado negativamente, el C. Presidente levantó la sesión y declaró terminadas las labores del H. Consejo Municipal, siendo las diez y nueve horas quince minutos.

El último presidente municipal fue José López Cortés, mientras que los dos encargados de la presidencia del Consejo Municipal fueron Carlos M. Ezquerro (del 18 de agosto al 1 de diciembre) y Primo Villa Michel (del 1 al 31 de diciembre).

La desaparición definitiva del régimen municipal tampoco mereció la atención de los capitalinos. El periódico El Universal únicamente publicó una lacónica noticia que ni siquiera mereció la primera plana, refiriéndose a la última sesión del Consejo Municipal:

[…] Cada uno de los señores concejales presentó los proyectos que en lo que corresponde a su ramo será necesario desarrollar para completar los servicios públicos de la ciudad.

El señor Licenciado Primo Villa Michel recibió todos esos proyectos cuyo desarrollo corresponderá a la nueva organización municipal que desde esta fecha regirá, de acuerdo con el reglamento que sobre este asunto aprobaron las Cámaras de la Unión.

Pero no sólo le mereció a este periódico tan poca importancia la noticia, sino que además mostraba una ignorancia total de lo que había sucedido, pues creía que a partir de esa fecha simplemente comenzaba a regir una “nueva organización municipal”. ¡El reportero no sabía que ya había desaparecido el municipio en todo el Distrito Federal!

El Excélsior, por su parte, mostró más interés en el asunto y demostró estar mejor informado que su colega:

HA TERMINADO EL MUNICIPIO LIBRE ANOCHE

Todos los Ayuntamientos del Distrito Federal celebraron su último cabildo de entidades autónomas.

[…] Muchos de estos cabildos, que pudieran calificarse de defuncionales, fueron muy movidos, pues todavía se discutieron asuntos de capital importancia, en los que se manifestaron las pasiones más o menos exaltadamente.

En cambio los demás resultaron casi mortuorios, pues durante la lectura del informe de los Presidentes Municipales un hálito de tristeza imperó en los salones de cabildos.

Pero aunque a algunos de los regidores de los municipios del Distrito Federal les diera tristeza, lo cierto es que la institución municipal estaba ya tan desprestigiada, que poco le importó a la población que desaparecieran las únicas autoridades locales que podían ser electas por ellos.

Así murió, con más pena que gloria, el municipio en la ciudad de México.

Evidentemente, el régimen municipal en el Distrito Federal, fue decayendo de forma gradual desde el inicio de la vida independiente, pues aunque en la época virreinal también tuvo problemas, consiguió mantener una cierta autonomía auspiciada por el régimen de división de la autoridad política implementada por los reyes españoles para evitar el predominio de cualquiera de ellas en los virreinatos, evitándose así muchos problemas.

|

| Primo Villa Michel |

Aunque muchos de sus problemas eran de orden administrativo, especialmente cuando la ciudad comienza a crecer a finales del siglo XIX impidiendo que el Ayuntamiento pueda atender todas sus responsabilidades, es cierto que el principal motivo de su desaparición fue de tipo político. Porfirio Díaz ya lo había previsto así, pero en lugar de suprimirlo, optó por convertirlo en un simple órgano consultivo. En cambio, los presidentes revolucionarios, a partir de Carranza, prefirieron su desaparición, pues este órgano se convirtió en un foco de oposición constante para sus gobiernos.

Para todos ellos era intolerable que dentro de la ciudad de México, sede de los poderes federales, existiera un poder local que, aunque de alcances muy limitados, se diera el lujo de oponerse a su poder e inclusive de criticarlos fuertemente. Así, por mucho que se diga lo contrario, en mi opinión el municipio sí hubiera podido sobrevivir si se hubieran realizado las adecuaciones necesarias en su legislación para permitirle realizar con eficacia sus funciones administrativas. Pero como ya mencioné, pudo más el deseo de terminar con un foco de oposición constante al gobierno federal y el deseo centralizador de este mismo gobierno, que una institución que llevaba rigiendo la ciudad de México desde 1524, es decir, desde hacía 404 años (en 1928).

El otro punto importante es el referente a la reacción de la población capitalina frente a estos acontecimientos. Como ya expliqué, nadie, salvo algunos cuantos diputados laboristas, cuyo partido se encontraba en franca decadencia, se opuso a la desaparición de la institución municipal.

Esto se debió sin duda al enorme desprestigio que el Ayuntamiento había adquirido en los últimos años, al mostrarse más como un órgano político que administrativo, descuidando sus responsabilidades públicas y viviendo en constante bancarrota. Pero es justo decir que, aunque este fue uno de los principales argumentos esgrimidos por el Gobierno Federal para suprimirlo, también es cierto que éste no hizo nunca nada tendiente a aliviar esta situación, absorbiendo gradualmente las facultades de los ayuntamientos, incluyendo las económicas, pero permitiendo que el municipio siguiera apareciendo como el responsable de todas las fallas en la administración.

Por ello, no debe extrañar que la población capitalina se mostrara indiferente ante su desaparición, e inclusive ignorante de la forma en que se gobernaría su ciudad a partir del 1 de enero de 1929.

Triste final para una institución tan añeja que en sus momentos de esplendor significó el único refugio de la población frente a los abusos de sus gobernantes.